ちょっと静かにして、、、シーッ、、、

何の音だろう? 何かゴソゴソしているみたい、、、

アウド・ペーケラという町にあるセント・ウィリブロルドゥス・イエナプランスクールの低学年クラス、デニス先生、クリスタ先生、リナ先生が担当しているクラスの子どもたちが騒ぎ出した。確かにゴソゴソという物音が聞こえる。

音はどこから来ているんだろう。一体誰だ、そんな音を立てているのは?

子どもたちは、教室のすぐ外側で一羽の鳩が巣作りをしているのを見つけた。他の子どもたちもみんな一斉に外に飛び出して、様子を見に行った。

こんな風にして、この学びは始まった。

デニスとクリスタとリナの3人のグループリーダーたちは、鳩というテーマを取り上げることにした。3人のグループリーダーたちは、そのグループで起きていること、子どもたちの関心が集まっていることから出発することにした。

3人の先生たちがやらなければならないのは、子どもたちの学びを、鳩というテーマに集約していくことだ。3人は自ら声に出してこう問いかけ、それからグループの子どもたちに問いかけていく。

「巣には卵があるのかしら?」

「あるとしたら何個ぐらい?」

「母鳥は何歳ぐらいなの?」などなど。

大切なのは、この作業を通して、グループリーダーである先生たち自身が好奇心に満たされていくこと、それを通して、子どもたちも好奇心でいっぱいになることなのだ。好奇心は感染する。

イエナプランスクールでも、たくさんのことが起きなくてはならない。子どもたちは、読むこと、計算することが上手にならなければいけないし、お互いに対して尊重心を持って関わることや、学びに必要な道具を大切にすることも、自分でうまく計画を立てられるようになることも、探求の仕方も、もっともっと多くのことも学ばなければいけない。

グループリーダーたちの役割は、こうしたこと全てが、そのテーマの中で起きるようにしていくことなのだ。例えば、鳩というテーマの中で、読みや算数をするにはどうすればいいか? デニスとクリスタとリナという3人の先生たちに期待されている巧みさとは、「鳩」というテーマの中で、例えば、国語、例えば算数の課題をどう組み込んでいけるかなのだ。

そしてさらに、そのクラスでグループの子どもたちに何が起きているかも見ていなければならない。どの子もすっかり鳩に夢中になっている。何もかもが、このテーマの中で起きている。

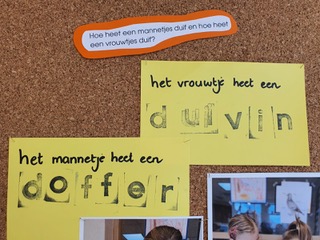

もちろん、それは鳩に関することばかりだ。男の鳩のことはなんて呼ぶんだろう? 小さい鳩のことは? 鳩ってどれくらい遠くまで飛んでいけるのかな? などなど。

でも、読みの学習も、今は、鳩に関係づけられていなくてはならない。だって、どの子も今は鳩について学びたくて仕方がないという風に動機付けられているわけだから。どの子もみんな一生懸命学んでいる。

子どもたちは、鳩(Duif)という言葉を、アルファベットのハンコを使ってインクをつけて紙に押している。子どもたちは、言葉探しも始めたよ。Dから始まる言葉には、他にどんな言葉があるかなあ。

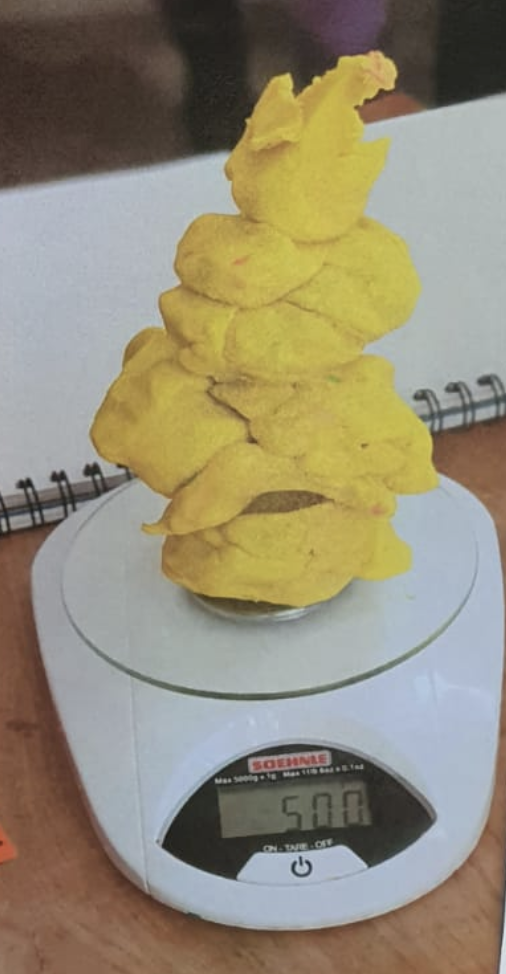

さて今度は算数だ。これも、グループリーダーたちは、上手い方法を考えだした。子どもたちは、一羽の鳩の模型を作ることにした。でも、できるだけそっくりにしたい。つまり、模型の鳩も、本当の鳩と同じぐらいの重さ、つまり500グラムぐらいにしたい。

それで、子どもたちは、模型の鳩を作る前に、粘土を測ってみることにした。模型の鳩も本物の鳩と同じぐらいの重さになるようにね。

こんな風にして、このクラスの子どもたちは、本当に一生懸命勉強したんだ。子どもたちは、自分たちが、算数の勉強をしているとか、国語を学んでいるとは思っていなかったんじゃないかと思う。こんな風に子どもたちが一生懸命になるのは、教育が、子どもたちの経験や体験に基づいている時なんだ。

学校ごっこはもうやめにして、ファミリーグループワークに取り組もうじゃないか。

続く