- 1

- 2

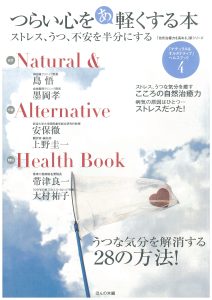

「健康やり直し倶楽部」第4回は、雑誌「ナチュラル・オルタ」第4号「つらい心をあ軽くする本」を特集。編集の高橋氏が、不安を言葉にする難しさや、執筆陣(安保徹、帯津良一、上野圭一)の体験談から得られる生き方のヒントについて語ります。

【出演者】

川村さん:司会

高橋さん:「ナチュラル&オルタナティブ ヘルスブック」編集長、株式会社ほんの木代表

川村さん:

高橋編集長、今回もよろしくお願いします。

高橋さん:

こちらこそよろしくお願いいたします。

第4回のテーマ:「つらい心を『あ』軽くする本」

川村さん:

今回は「健康やり直し倶楽部」の第4回ということで、この「ナチュラル・オルタ」第4号に関してですが、タイトルは「つらい心を『あ』軽くする本」で、「あ」という吹き出しが付いていますね。

「ストレス・うつ・不安を半分にする」というサブタイトルになっていますが、まずこの吹き出しの「あ」には、どのような意図があったのでしょうか?

高橋さん:

実はこの本は、この「ナチュラル・オルタ」のシリーズ全12冊の中で、振り返ってみて一番手離れが悪かった本なのです。

川村さん:

手離れが悪かった、ですか。

編集で最も「手離れが悪かった」一冊

高橋さん:

後付けの理由になりますが、編集過程でなかなかしっくりこなかったのです。

「つらい心」というテーマですが、第1号では「食」を、第2号ではさらに食を深めて「胃腸」を特集しました。

第3号では、自然、健康、体といったテーマから離れて、今回は「心の問題」に焦点を当てたいと考えました。

代替医療や、より良い健康を考える際によく使われる言葉に、「ボディー」「マインド」「スピリット」という3つの要素があります。

この三位一体が、人が健康になり、幸せに生きていくために重要だと言われています。

ボディーに関しては、西洋医学でも積極的に取り扱われていますが、マインドやスピリットに関しては、西洋医学ではあまり扱われていません。

そこで、代替医療の中で、「マインド」と「スピリット」をテーマに、「心」の問題をどう扱っていくかを考えました。

それは心の問題であり、どう扱おうかと考えたときに、「治す」とは言えませんし、「癒やす」という言葉もしっくりこなかったため、「軽くする」という表現を選びました。

「軽くする」とはどういう意味か、と悩んでいた中で、「明るくしたい」「ハッピーにしたい」という思いから、「『あ』軽くする」という言葉を選びました。

不安を言葉にする難しさ

川村さん:

心の問題は、数量化や明示化が難しく、分かりづらい領域だと思います。

特に、梅雨の時期やゴールデンウィーク明けなど、会社や学校に行き始める時に、心の隙間、うつうつとした気分になることは一般的にも言われています。

この「不安」というものの捉え方と、それをどう解消するのか、という点がこの本の一つの側面になるのでしょうか。

高橋さん:

おっしゃる通り、言葉で表しにくい心の気持ちを、どう可視化し、言語化し、文章とデザインで読者に伝えるか、という点に注力しました。

川村さん:

「不安」という形になりづらいものを、言葉に置き換えて共有するという作業を、編集の前半で徹底したということでしょうか。

高橋さん:

そうですね。

その点については、以前、川村さんからもお褒めの言葉をいただいた、本の2ページ目(表紙裏をご覧いただくと、この本の趣旨や意図が何となく分かっていただけるかと思います。

川村さん:

前半と後半で主眼としていることのガイドラインが明示されているのですね。

高橋さん:

この本をどのような状況でこの本を読みたいと思うかは、人それぞれだと思います。

実際にどのようなことが起こるのかに関心のある方と、現状、既に憂鬱な気分を抱えていて、そこから何か解決策を見出したいと思っている方、様々でしょう。

その際に、どのお話を読んでいただくと良いのかを分かりやすく示しています。

表紙を1ページ目とすると、表紙裏(2ページ目)と3ページ目に目次があります。

この目次と表紙裏を見ながら、関心のあるテーマから、順番にこだわらず読んでいただいて構いません。

日本人はストレスに弱い? 社会のあり方への問い

川村さん:

この本を編集された際の方針や考え方が、今、編集長のお話で可視化されたように感じます。

具体的に、この本では不安に関する各先生方のご意見や、ストレスに関する具体的な検証が挙げられ、それに対してどう対処していくかが書かれているかと思います。

私たち日本人はストレスに弱いと言われがちで、実際にストレスが原因で自ら命を絶つ方も依然として多い状況です。

これは非常に根深い問題だと考えられますが、この本を編集された当時と今の状況を比べて、編集長はどのようにお考えでしょうか。

高橋さん:

今の川村さんのご質問の中で、少し気になったのが、「日本人はうつやストレスに弱い」というお話がありましたが、果たして本当にそうなのでしょうか、という点です。

直接的な答えではないかもしれませんが。

ただ、おっしゃることは理解できます。

私なりに解釈すると、むしろ、日本社会のあり方に問題があるのではないかと感じます。

川村さん:

日本人ではなく、日本社会、ですか。なるほど。

高橋さん:

日本社会が、結果的にストレスに弱いのか、ということの方が、私の中ではしっくりくる気がします。

文法的には正しくないかもしれませんが。

川村さん:

つまり、個人の特性というよりは、社会の仕組みとして、不安やストレスへの対応に欠けている部分が多いのではないか、ということでしょうか。

川村さん:

例えば欧米では、依存症や不安を抱える人が宗教に救いを求めたり、アルコール依存症の当事者が集まるセラピーのような集会に参加したりすることが、特に恥ずかしいことではなく、一般的に行われています。

しかし日本では、そうした問題が個人の責任として片付けられてしまうことが多いように感じますが、そういった点も含まれるのでしょうか。

自己肯定感を育むことの重要性

高橋さん:

そうですね。

少し話がずれるかもしれませんが、「ほんの木」で取り組んでいるテーマの一つに、「より良い教育を目指そう」という活動があります。

その中で、今の話に関連して言うと、教育現場で自己肯定感、「セルフアイデンティティ」と言いますが、それが十分に育っていないと感じることが、先生方とお話ししているとよくあります。

これは代替医療というより、社会全体の問題であり、非常に重要なテーマかもしれませんが、やはり自己肯定感を育む、特に肯定的な自己肯定感を育む、ということを、社会においても、学校においても、もちろん家庭においても、積極的に行っていく機会が、日本の社会には少ないように感じます。

川村さん:

少し話がずれてしまうかもしれませんが、ネガティブな考え方、つまり「どうせだめだ」というところから始めてしまうと、なかなか前に進めません。

やはり、「イエス」から始めるというか、やりたい、やる、という行動につながるためには、「ノー」ではなく「イエス」から始める、そういう形が一歩踏み出すために必要だと思います。

しかし、どうしても日常的に見ても、私たちの世代も、若い世代も含めて、どちらかというと「やらないでおこう」という考え方が一般的というか、そういうのが日本人のベースになっているのかな、という気がします。

結果として、つらい心を生み出してしまう、そんなことにつながっているような気がするのですが、どうでしょうか。

次のページでPDF限定公開中!!

- 1

- 2