今日のおかずに迷ったら・体調の悪さを感じたら

体が喜ぶ食材パワーで免疫力アップ 10の方法

免疫が正しく働いていると体は病気になりにくく、自然治癒力も高まります。

健康に暮らすには日頃から免疫力アップの生活を心がけることが大切ですが、

中でも食事は重要な役割を持っています。無理せず、こだわりすぎず、

心も体も快調になる食事の摂り方を安保先生にお伺いしました。

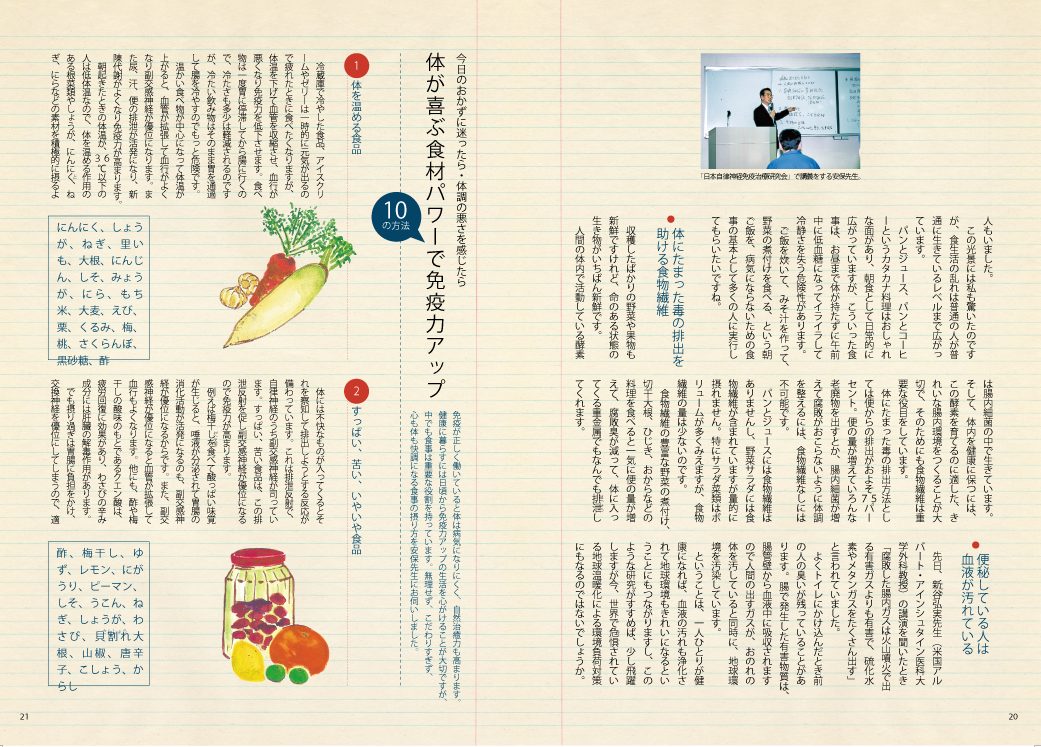

① 体を温める食品すっぱい、苦い、いやいや食品

冷蔵庫で冷やした食品、アイスクリームやゼリーは一時的に元気が出るので疲れたときに食べたくなりますが、体温を下げて血管を収縮させ、血行が悪くなり免疫力を低下させます。食べ物は一度胃に停滞してから腸に行くので、冷たさも多少は軽減されるのですが、冷たい飲み物はそのまま胃を通過して腸を冷やすのでもっと危険です。

温かい食べ物が中心になって体温が上がると、血管が拡張して血行がよくなり副交感神経が優位になります。また尿、汗、便の排泄が活発になり、新陳代謝がよくなり免疫力が高まります。 朝起きたときの体温が、36℃以下の人は低体温なので、体を温める作用のある根菜類やしょうが、にんにく、ねぎ、にらなどの素材を積極的に摂るように心がけてください。

②すっぱい、苦い、いやいや食品

体には不快なものが入ってくるとそれを察知して排出しようとする反応が備わっています。これは排泄反射で、自律神経のうち副交感神経が司っています。すっぱい、苦い食品は、この排泄反射を促し副交感神経が優位になるので免疫力が高まります。

例えば梅干しを食べて酸っぱい味覚が生じると、唾液が分泌されて胃腸の消化活動が活発になるのも、副交感神経が優位になるからです。また、副交感神経が優位になると血管が拡張して血行もよくなります。他にも、酢や梅干しの酸味のもとであるクエン酸は、疲労回復に効果があり、わさびの辛み成分には肝臓の解毒作用があります。

でも摂り過ぎは胃腸に負担をかけ、交換神経を優位にしてしまうので、適度に少量を使用するのがポイントです。

③食物繊維たっぷり食品

食物繊維は不消化多糖類と呼ばれ腸管で消化されにくく、食べるとこの食物繊維をなんとか消化しようとして腸管の運動が活発になり、副交感神経が優位になります。

さらに便通を促したり、老化や病気の原因となる活性酸素を吸着して体外へ排泄する毒だし効果もありますが、食べ過ぎると負荷がかかりすぎて腸管が疲労する恐れもあるのでご注意を。

④腸を元気にする発酵食品

発酵食品には腸内の有効菌を増やし、腐敗菌を排除して腸管の働きを整え免疫力を高め老化を防ぐ働きがあります。

発酵食品は食べ物の消化吸収力を高めますので、納豆、みそ汁、漬け物などを朝食で食べることは、朝に動き出したばかりの腸管にとっても負荷がかからず理にかなっています。

また、発酵には食品を腐敗しにくくし、消化吸収がよくなるといった効果もあります。

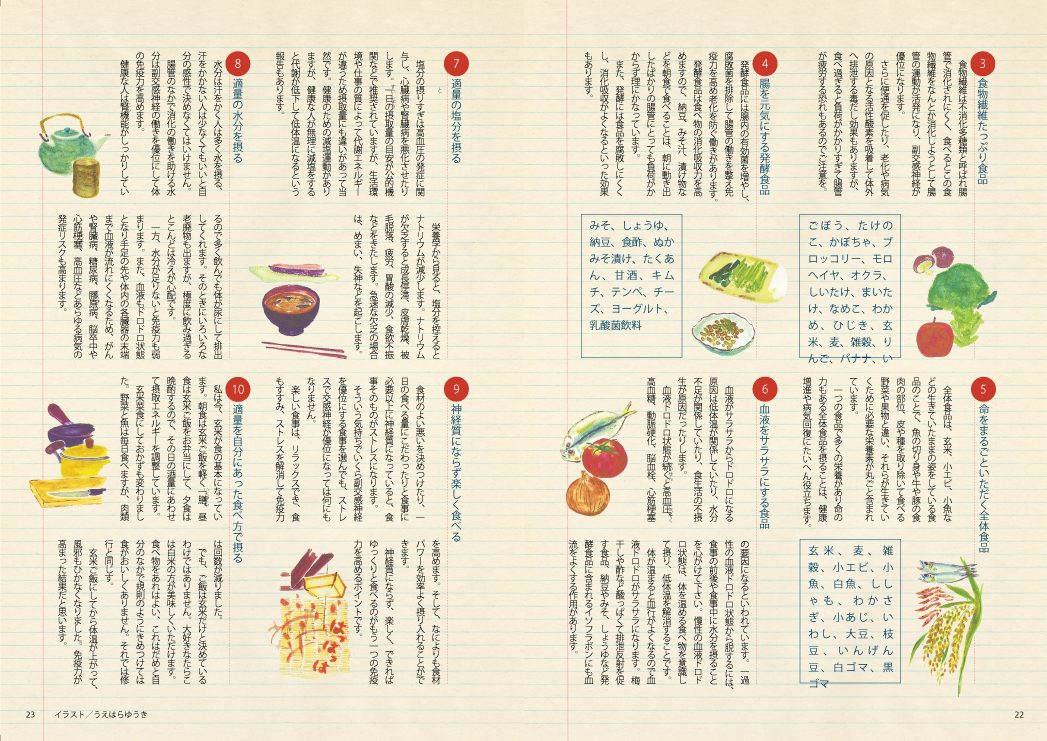

⑤命をまるごといただく全体食品

全体食品は、玄米、小エビ、小魚などの生きていたままの姿をしている食品のことで、魚の切り身や牛や豚の食肉の部位、皮や種を取り除いて食べる野菜や果物と違い、それらが生きていくために必要な栄養素が丸ごと含まれています。

一つの食品で多くの栄養があり命の力もある全体食品を摂ることは、健康増進や病気回復にたいへん役立ちます。

⑥血液をサラサラにする食品

血液がサラサラからドロドロになる原因は低体温が関係していたり、水分不足が関係していたり、食生活の不摂生が原因だったりします。

血液ドロドロ状態が続くと高血圧、高血糖、動脈硬化、脳血栓、心筋梗塞の要因になるといわれています。一過性の血液ドロドロ状態から脱するには、食事の前後や食事中に水分を摂ることを心がけて下さい。慢性の血液ドロドロ状態は、体を温める食べ物を意識して摂り、低体温を解消することです。

体が温まると血行がよくなるので血液ドロドロがサラサラになります。梅干しや酢など酸っぱくて排泄反射を促す食品、納豆やみそ、しょうゆなど発酵食品に含まれるイソフラボンにも血流をよくする作用があります。

⑦適量の塩分を摂る

塩分の摂りすぎは高血圧の発症に関与し、心臓病や腎臓病を悪化させたりします。一日の摂取量の目安が公的機関などで推奨されていますが、生活環境や仕事の質によって代謝エネルギーが違うため摂取量にも違いがあって当然です。健康のための減塩運動がありますが、健康な人が無理に減塩をすると代謝が低下して低体温になるという報告もあります。

⓼ 適量の水分を摂る

水分は汗をかく人は多く水を摂る、汗をかかない人は少なくてもいいと自分の感性で決めなくてはいけません。

腸管のなかで消化の働きを助ける水分は副交感神経の働きを優位にして体の免疫力を高めます。

健康な人は腎機能がしっかりしているので多く飲んでも体が尿にして排出してくれます。そのときにいろいろな老廃物も出ますが、極度に飲み過ぎるとこんどは冷えが心配です。

一方、水分が足りないと免疫力も弱まります。また、血液もドロドロ状態となり手足の先や体内の各臓器の末端まで血液が流れにくくなるため、がんや腎臓病、糖尿病、膠原病、脳卒中や心筋梗塞、高血圧などあらゆる病気の発症リスクも高まります。

⑨神経質にならず楽しく食べる

食材のよい悪いを決めつけたり、一日の食べる量にこだわったりと食事に必要以上に神経質になっていると、食事そのものがストレスになります。

そういう気持ちでいくら副交感神経を優位にする食事を選んでも、ストレスで交感神経が優位になっては何にもなりません。

楽しい食事は、リラックスでき、食もすすみ、ストレスを解消して免疫力を高めます。そして、なによりも食材パワーを効率よく摂り入れることができます。

神経質にならず、楽しく、できればゆっくりと食べるのがもう一つの免疫力を高めるポイントです。

⑩適量を自分にあった食べ方で摂る

私は今、玄米が食の基本になっています。朝食は玄米ご飯を軽く一膳、昼食は玄米ご飯をお弁当にして、夕食は晩酌するので、その日の酒量にあわせて摂取エネルギーを調整しています。

玄米菜食にしておかずも変わりました。野菜と魚は毎日食べますが、肉類は回数が減りました。

でも、ご飯は玄米だけと決めているわけではありません。大好きなたらこは白米の方が美味しくいただけます。食べ物をあれはよい、これはだめと自分のなかで規則のようにきめつけては食がおいしくありません。それでは修行と同じす。

玄米ご飯にしてから体温が上がって、風邪もひかなくなりました。免疫力が高まった結果だと思います。

(『「自然治癒力を高める」新シリーズ「ナチュラル・オルタナティブ」ヘルスブック① 「なぜ 病気になるのか?」を食べることから考える』より抜粋)

健康と心身の調和をテーマにしたポッドキャスト番組「健康やり直し倶楽部」の初回エピソードでは、健康雑誌「ナチュラル&オルタナティブ ヘルスブック」(ナチュラル・オルタ)の創刊号を基に、「自然治癒力」と「免疫力」の重要性、そして「なぜ病気になるのかを食べることから考える」という特集テーマについて、司会者の川村氏と編集長の高橋氏が深く掘り下げて語り合っています。是非お聞きください。